Als eine lockere Reihe kleiner Anregungen, aktuelle Neuerscheinungen wahrzunehmen, chronologisch herausgegriffen aus einem breiten Angebot. Sie zeigen einmal mehr, wie unterschiedlich sich Zugänge zu Bedeutung und Gedankenwelt Goethes sowie der Literatur in seinem Umkreis gewinnen lassen.

Einen eher ungewöhnlichen Weg, den Dichter und sein Werk näher kennenzulernen, hat jetzt Barbara Steingießer eingeschlagen. Handlich kompakt legt sie ein kleines Quiz vor – es eignet sich nicht dazu, lange Abende amüsant zu verbringen, sondern serviert durchaus relevante Informationen:

Goethe enträtselt – handliches Quiz mit Tiefgang

von Andreas Rumler

Ein weites Feld bieten Goethes Schriften: die naturwissenschaftlichen, seine Essays zu Literatur und bildender Kunst oder die Dichtungen – allein, wie kann man sich ihnen und dem Leben des Autors und Wissenschaftlers, als der er sich ebenfalls verstand, am besten heute, knapp 200 Jahre nach seinem Tod, nähern? Wohl kein Leben und Werk eines anderen Autors ist so gut dokumentiert wie Goethes. Legion sind die Biografien und Einführungen oder wissenschaftliche Untersuchungen. Scheinbar bewährte Begriffe wie Klassik sind ungenau und verschleiern mehr, als sie erhellen oder helfen, diesen Autor in seinem ganzen Reichtum zu verstehen.

Warum sich Goethe nicht einmal in spielerisch-vergnüglicher Weise nähern? So oder ähnlich mag Barbara Steingießer gedacht haben, könnte man doch Menschen den Dichter bei spielender Beschäftigung in Gestalt eines Quiz näherbringen, die nicht unbedingt dicke Folianten wälzen, sondern sich lieber mit kleineren Formaten unterhalten lassen und informieren wollen. Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie studierte sie vor ihrer Promotion, kuratierte für das Goethe-Museum Schloss Jägerhof in Düsseldorf eine Reihe erfolgreicher Ausstellungen, publizierte über ihn, und fand sich also bestens vorbereitet, künftigen Goethe-Fans mit einem Quiz den Einstieg zu erleichtern.

Handlich und daher auch auf Reisen gut handhabbar ist ihr kleines Kompendium ausgefallen. Sie hat 100 Fragen gestellt, deren Antworten einen detaillierten Überblick geben und vielleicht ja den einen oder anderen Quiz-Freund anregen, doch einfach selbst zu einem Text Goethes zu greifen. Zu den Fragen gibt sie gut begründet konkrete Antworten, allerdings kurzweilig und mit Witz, führt damit exemplarisch vor, warum es amüsant ist und Spaß machen kann, sich näher mit Goethe zu beschäftigen. Häufig bietet sie auch alternative Lösungen, die möglich sein könnten. So im vorletzten Fall:

FRAGE 99

1793 bat Goethe seine Mutter, ihm in Frankfurt am Main ein Spielzeug als Weihnachtsgeschenk für seinen Sohn zu besorgen. Was wollte er dem kleinen August schenken, der am ersten Weihnachtstag vier Jahre alt wurde?

a) einen Zauberkasten; b) Zinnsoldaten; c) eine kleine Guillotine

Wer das Blatt wendet, liest:

ANTWORT

c: eine kleine Guillotine. Katharina Elisabeth Goethe (1731-1808) antwortete: Alles was ich dir zu gefallen thun kan, geschieht gern… aber eine solche jnfame Mordmaschine zu kaufen das thue ich um keinen preiß… die Jugendt mit so etwas abscheuliches spielen zu laßen – ihnen Mord und Blutvergießen als einen Zeit-vertreib in die Hände geben – nein da wird nichts draus.

So lernt man den Klassiker, Dichterfürsten, Gelehrten, Diplomaten und Staatsmann, vor allem aber auch aufgeschlossenen Lebenskünstler, das Universalgenie Goethe von ganz neuen Seiten und erstaunlich umfassend wie in einem Kaleidoskop kennen. Interessante Fakten des Lebens und Werks werden angesprochen, aber auch scheinbare Nebensächlichkeiten, die Goethe als Bürger greifbar werden lassen mit Hobbys und Gewohnheiten. Man erlebt ihn als liebenden Vater und Sohn, der sich noch in fortgeschrittenen Jahren über mütterlichen Beistand freuen durfte, und fragt unwillkürlich, wie sinnvoll dieses Präsent für den kleinen August unter den leuchtenden Kerzen gewesen wäre … Als Höhepunkt der Bescherung zum Fest der Liebe darf der Sohn dann Puppen köpfen. Oder den sportlichen jungen Mann und Staatsminister Goethe als Schlittschuhläufer (Frage 22), der zunächst irritierte, dann aber zahlreiche Bekannte auch des Hofstaats für dieses Vergnügen zu begeistern vermochte.

Goethes Genie erschloss sich freilich nicht allen seiner Zeitgenossen. Daran erinnert:

FRAGE 56

Wer bezeichnete Goethes „Götz von Berlichingen“ als „abscheuliche Nachahmung jener schlechten englischen Stücke“, ja sprach von ihm als „diesem eckelhaften Gewäsche“?

a) Friedrich der Große; b) Friedrich Schiller; c) Friedrich Hölderlin

ANTWORT:

a: Friedrich der Große. Er schrieb dies in seinem 1780 in französischer Sprache erschienenen Buch „De la littérature allemande; des defauts qu’on peut lui reprocher; quelles en sont les causes; et par quels moyens on peut les corriger“ („Ueber die deutsche Litteratur, die Mängel die man ihr vorwerfen kann, die Ursachen derselben und die Mittel sie zu verbessern“).

Das kleine Format (8 x 8 cm) bringt es mit sich, dass auf den Kärtchen kein Platz für Nachweise von Zitaten vorhanden ist. Wer sich dafür interessiert, wird aber zumeist recht schnell bei einer der Suchmaschinen im Netz fündig.

Entstanden ist so ein kurzweiliges und humorvolles Vexierbild des Dichters und Menschen mit erstaunlichem Tiefgang, das unterschiedliche Einblicke gewährt. Ob man sich die Fragen allein oder gemeinsam in einer Gruppe stellt – es bleibt ein amüsantes Vergnügen.

Barbara Steingießer

Goethe-Quiz. 100 Fragen und Antworten

Düsseldorf 2025

ISBN 978-3-89978-483-1

12,90 €

Bereits vor einiger Zeit legten Dagmar Gaßdorf und Bertold Heizmann

eine Goethe-Biografie vor, die sich gut als Einstieg eignet, den scheinbar angestaubten Klassiker neu kennenzulernen oder überhaupt erst zu entdecken. Der Erfolg dieses Bandes hat nun den Verlag und die beiden Autoren veranlasst, eine neue und aktualisierte Fassung herauszubringen:

Wir möchten sie Ihnen ans Herz legen:

https://www.goethe-gesellschaft.de/aktuelles/aktualisiert-und-erweitert-die-goethe-monografie-von-dagmar-gassdorf-und-bertold-heizmann/

In seinem unsteten Leben war Friedrich Schiller viel unterwegs,

seinen Spuren folgte Andreas Maria Hogrebe und hat einen Reiseführer geschrieben, der Schillers Spuren auf seinem Lebensweg folgt und die verschiedenen Orte und heutigen Gedenkstätten dokumentiert:

https://www.goethe-gesellschaft.de/neue-buecher/dichters-lande-reisefuehrer-und-biografie-ueber-friedrich-schiller/

Einer der wichtigsten …

und interessantesten Freunde des jungen Goethe war der Darmstädter Herausgeber, Verleger, Schriftsteller und Naturforscher Johann Heinrich Merck.

Als politisch engagierter Geist verfolgte er die Französische Revolution aufmerksam und mit Sympathie.

Leider ist er heute weitgehend vergessen – eine neue Biografie will das ändern und stellt ihre Freundschaft dar:

Goethe und Merck

– Martin Demmlers „Geschichte einer Freundschaft“

Johann Heinrich Merck war einer von Goethes wichtigsten und interessantesten, zunächst aber auch hilfreichsten Freunden jener frühen Zeit, als der sich, ein aufstrebender Autor, um Anerkennung bemühte. Wenige Jahre älter, war der Darmstädter Merck vielseitig gebildet und literarisch aktiv als Verleger, Schriftsteller, Übersetzer und Kritiker, später auch als Naturwissenschaftler. Er liebte es, pointiert, mitunter verletzend zu formulieren, war bestens vernetzt, pflegte vielfältige Kontakte in der literarischen Szene. Als Beide sich begegnen, stellen sie schnell fest, dass sie ähnliche Interessen und Ziele verfolgen. Rasch entwickelt sich ein enges Bündnis zweier Literaten, von dem beide profitieren.

Goethes erste Publikationen kamen im Selbstverlag heraus und wurden bei Merck gedruckt. Der ermutigte ihn, dort seinen „Götz“ 1773 erscheinen zu lassen, ohne daran länger zu feilen. Seit den Straßburger Tagen im Sommer 1770 hatte Goethe daran gearbeitet. Der Autor übernahm die Papierkosten, damit das Werk – anonym noch – erscheinen konnte. Das Echo war gewaltig, zwei Raubdrucke – bei einem Helden dieses Kalibers eigentlich naheliegend – zeugen vom lebhaften Interesse des Publikums. Auch wenn das Stück in der Tradition Shakespeares als Lesedrama verstanden wurde, brachte es Kochs Theatertruppe 1774 in Berlin zur Uraufführung, eine Inszenierung in Hamburg folgte. Angespornt von diesen Anerkennungen weiten Beide ihre Zusammenarbeit aus.

Auf den Erfolg des „Werther“ 1774 und vor allem die Kritik daran reagiert Merck mit der „Künstlerromanze“ in Versen „Pätus und Arria“ und verspottet „vor allem das Verbot des Buchs durch die Stadt Leipzig. In Nicolais ‚Allgemeiner Deutschen Bibliothek‘ heißt es darüber: ‚Das Gedicht würde auch Herrn Goethe eben keine Schande machen‘“ (S. 72). Merck publiziert seinen Text im Frühjahr 1775 in Wielands „Teutschem Merkur“ zusammen mit einer Elegie in gereimten Versen „Lotte bey Werhers Grabe“ (S. 76).

Weitgehend chronologisch rekapituliert Martin Demmler ihr gemeinsames Wirken als „Geschichte einer Freundschaft“ und zitiert ein Schreiben Goethes an Herder: „Wir bespiegeln uns in einander“ (S. 44). Damals feiert Goethe euphorisch die Harmonie des Anfangs: Wir „… lehnen uns aneinander und theilen Freud und Langeweile auf dieser Lebensbahn“ (S. 44). Merck kann dem Freund ein verlockendes Angebot unterbreiten: die Mitarbeit in den „Frankfurter Gelehrten Anzeigen“, er hat deren Redaktion übernommen. Durch den Stil fällt das Blatt auf: „Witzig, polemisch, aber auch frech und provokant“ (S. 53) fasst Demmler den Charakter der Texte von Goethes Schwager Schlosser, Herder, Merck und Goethe zusammen: „Das ist Sturm und Drang pur“ (S. 54), Merck wolle vor allem sehen „wie der Staub von den Peruquen der Kahlköpfe fliegt“ (S. 54). Anonym erscheinen die Artikel, oft auch im Team verfasst: Der „freche, süffisante Ton wird bald zum Markenzeichen“ (S. S. 54). Jahre später wird Eckermann, beauftragt von Goethe, Schwierigkeiten haben, dessen Texte eindeutig zu identifizieren.

Goethe zieht nach Weimar und Merck gewinnt Anschluss an den dortigen Kreis, es entwickelt sich eine enge Freundschaft mit Anna Amalia, Carl August und Wieland, während die Beziehung zu Goethe abflaut. Autoren nehmen sich schon damals nicht nur als Freunde und Kollegen wahr, auch Animositäten und Konkurrenz spielen eine Rolle. Merck hofft wohl, ebenso wie Herder und vor Goethe noch Wieland an den legendären Musenhof berufen zu werden, doch Goethe achtet auf Distanz, ähnlich wie bei anderen „Dichterkollegen“. Demmler nennt als Beispiele Klinger, die Brüder Stolberg oder den Autor des „Hofmeister“ und zitiert aus einem ablehnenden Brief Goethes an den Hofrat von Einsiedel: „Lenz wird reisen.“ (S. 118)

In 15 Kapiteln, teilweise überschneiden und wiederholen sich die dargestellten Ereignisse, dokumentiert Demmler den langsamen Prozess der Entfremdung der Freunde. Man gewinnt den Eindruck, selbst an der Entwicklung teilzunehmen, weil Demmler immer wieder längere Abschnitte aus Briefen zitiert: von und an Goethes Mutter, Anna Amalia, Carl August, Wieland, Herder und Andere, auch weitere Überlieferungen einfügt, leider ohne die Quellen genau anzugeben. Das macht die Erzählung amüsant und spannend, erschwert aber das Verständnis, wenn neben offiziellen, für die Öffentlichkeit bestimmten Äußerungen, briefliche Sottisen stehen, eher privater Natur, als diskreter Spott unter Freunden formuliert.

Mitunter findet man boshafte Kolportage. Offenbar lässt Demmler sich davon animieren, wenn er Herder als „immer neidische und missgünstige Klatschbase“ (S. 138) oder den Komponisten Kayser als „faul“ (S. 158) qualifiziert. Der Wunsch nach umfassender Darstellung führt zu Längen und dem ausführlichen Abdruck von Auszügen, deren Wert Demmler mit gutem Grund selbst bezweifelt: „Karl August Böttiger, der zwar als intimer Kenner der Weimarer Verhältnisse gilt, dessen Überlieferungen aber nicht immer den Tatsachen entsprechen.“ (S. 129 – 130) Die ordnend streichende Hand eines Lektors hätte man sich bei Zitaten dieser Art gewünscht.

Während Goethe Distanz gewinnt, manche seiner brieflichen Erwiderungen lassen sich als lästige Pflichtübungen oder gar Hohn lesen, wenn er auf einen langen Brief Mercks mit Klagen über seine schwierige und bedrohliche Situation antwortet und mit den Worten endet: „Lebe wohl, ich bin zufrieden und vergnügt“ (S. 195) wird Merck offenbar für Wieland und seinen „Merkur“ als Autor immer wichtiger, steigt auf zum geschätzten Korrespondenzpartner des Kreises von Anna Amalia. Als Merck sich verkalkuliert bei dem Versuch, seine Existenz als Fabrikant abzusichern, seine Ämter am Hof in Darmstadt befriedigen ihn nicht, hilft ihm Carl August großzügig aus der Verlegenheit, um einen Bankrott und den Ruin der Familie abzuwenden.

Standen sich die beiden Freunde zu Beginn der Entwicklung im „Sturm und Drang“ noch recht nahe, unterscheiden sie sich später in der Beurteilung der Französischen Revolution. Goethe hatte anfangs noch den Freiheitsbaum gezeichnet mit dem Schild „Passans, cette terre est libre“, später überwiegt in seinem Urteil die Ablehnung der mit ihr verbundenen Gewalt. Deshalb vermutet Demmler „Spätestens beim Thema Revolution hätten sich Goethe und Merck vermutlich endgültig entzweit“ (S. 204). In „Dichtung und Wahrheit“ oder Eckermann gegenüber gibt Goethe ein Bild von Merck, das zwar dessen Verdienste würdigt, ihn aber auch als im Umgang schwer zu ertragenden Charakter zeichnet.

Aufgelockert wird der Band mit seinen 215 Seiten von 10 Abbildungen in Schwarz-Weiß. Hilfreich wegen der recht assoziativen Erzählweise wären eine Chronik gewesen und ein Register, vor allem aber ein genauer Nachweis der Herkunft der einzelnen Zitate, um deren Stellenwert nachvollziehen zu können. Trotzdem kann die Lektüre helfen, die Verhältnisse in der damaligen literarischen Welt mit ihren feudalen Mini-Staaten besser kennenzulernen und Interesse zu wecken, in diesem mit dokumentarischen Texten üppig unterfütterten Lesebuch das Leben und tragische Ende eines Gelehrten, Künstlers und Naturwissenschaftlers besser zu verstehen, der als einer der führenden Intellektuellen der Spätaufklärung wichtige Akzente zu setzen vermochte.

Martin Demmler: Wir bespiegeln uns in einander … Goethe und Johann Heinrich Merck. Die Geschichte einer Freundschaft

Hildesheim, Georg Olms Verlag 2024

ISBN 978-3-7582-0804-1

215 Seiten, 19,80 €

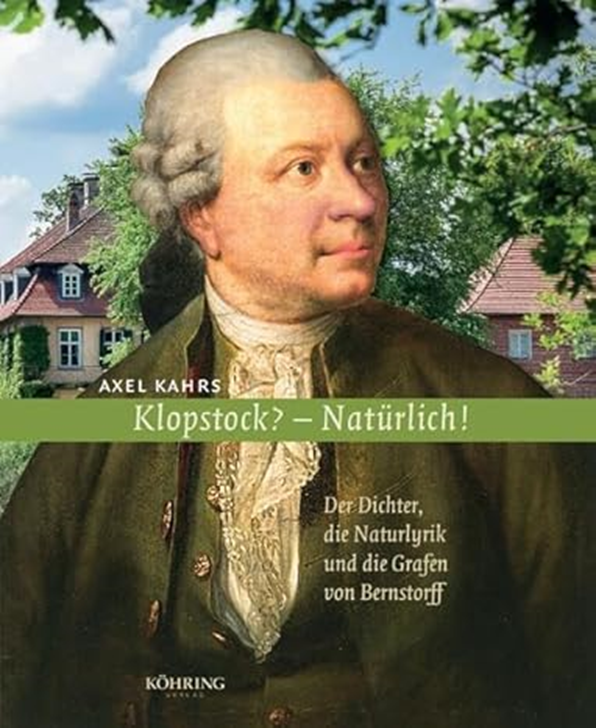

Ein wenig in Vergessenheit geraten ist ein Autor, den der junge Goethe sehr schätzte und dem er auch noch später ein ehrendes Andenken bewahrte, obwohl beider Wege auseinanderliefen, als Goethe sich in Weimar etablierte.

Axel Kahrs erinnert an ihn:

Goethe und Klopstock

– Axel Kahrs Monografie einer Beziehung

Wunderlich sind mitunter die Wege literarischer Überlieferung, Bücher und Autoren haben ihre Schicksale. Vor 300 Jahren geboren, war Friedrich Gottlieb Klopstock zur Zeit des jungen Goethe einer der erfolgreichsten Autoren. Heute weitgehend in Vergessenheit geraten, ist sein Name vielen Lesern vor allem noch wegen einer zentralen Schlüssel-Szene bekannt, in der Goethe ihn im „Werther“ ohne jeden weiteren direkten Kommentar nennt. Axel Kahrs nahm jetzt diese knappe Episode zum Ausgangspunkt in seiner kleinen Monografie „Klopstock? – Natürlich!“, um das besondere Verhältnis der beiden Dichter genauer zu beleuchten.

Während eines heftigen Gewitters, so berichtet es Goethes tragischer Held später seinem Vertrauten Wilhelm, sei es zu dieser Begegnung gekommen: „Wir traten an’s Fenster, es donnerte abseitwärts und der herrliche Regen säuselte auf das Land, und der erquikkendste Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand auf ihrem Ellenbogen gestüzt und ihr Blik durchdrang die Gegend, sie sah gen Himmel und auf mich, ich sah ihr Auge thränenvoll, sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte – Klopstock! Ich versank in dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Loosung über mich ausgoß. Ich ertrugs nicht, neigte mich auf ihre Hand und küßte sie unter den wonnevollesten Thränen.“ (S. 12)

Vom Hausgott

So liest man die Szene in der Erstausgabe, Goethe hat sie später modifiziert. Doch genau hier lässt sich exemplarisch zeigen, gerade an Hand späterer Überarbeitung, wie genau Goethe die Wirkung seines Textes auf den aktuellen Leser-Kreis kalkulierte. Offenbar reichte 1774 die bloße Erwähnung des Namens, hervorgehoben als Ausruf, um eine Welt von Empfindungen zu assoziieren. Was heute kaum einen Leser mehr ernsthaft aufregen dürfte, rührte damals zu Tränen und löste im Kontext des gesamten Romans das „Werther-Fieber“ aus. In seinen Text hat Goethe Anspielungen auf Oden montiert, ohne die konkret zu benennen – offenbar war in gebildeten Kreisen derlei damals nicht nötig, um verstanden zu werden. Herders Urteil über Klopstock dürfte repräsentativ gewesen sein, der lobte dessen Oden und Gesänge als “heilig, feyerlich und stille zusammengewebt!“ (S. 15) Indem er auf die Kenntnisse seiner Leser baute, habe Goethe sich „unter den Schirm seines älteren Kollegen Klopstock“ gestellt, resümiert Kahrs. (S. 17). Interessant daran ist, dass Goethe dieses Schutzes bereits in späteren Auflagen nicht mehr bedurfte, ihm entwachsen war.

Allerdings kühlte sich beider zunächst freundschaftliches Verhältnis später auch aus anderen Gründen ab, immerhin hatte der Dichter des „Messias“ den Jüngeren noch in Frankfurt besucht. Doch nachdem Klopstock versuchte, Goethe und seinem Herzog zur Mäßigung zu raten, denn deren Gelage und Eskapaden in Weimar mit der Hofgesellschaft sorgten in der literarischen Welt nicht nur für Anerkennung, wehrte Goethe ab. Kahrs schreibt: Seine „Antwort aus dem Sturm und Drang der frühen Jahre ist kurz und klar: ‚Verschonen Sie uns ins Künftige mit solchen Briefen, lieber Klopstock! Sie helfen nichts, und machen uns immer ein paar böse Stunden.‘ Die Reaktion vom Mai 1776 aus Hamburg ist ebenso scharf: Zum ersten Brief, den Klopstock an Goethe geschrieben hatte, ‚erklär ich Ihnen hierdurch, daß Sie nicht wert sind, daß ich ihn gegeben habe.‘“ (S. 19)

zum Außenseiter

Bitter für Klopstock macht die Sache, dass sein Stern zu sinken begann und aus der Familie seiner Gönner im Haus Bernstorff sich ein wichtiges Mitglied dem Weimar Kreis zuwendet, künftig am Frauenplan wohnt: Gräfin Charitas von Bernstorff fühlt sich offenbar vom dortigen Musenhof angezogen. „Der Bruch aber ist endgültig,“ schreibt Kahrs, „spätere Vermittlungsversuche scheitern an Klopstock, der allerdings bald schmerzlich erfahren muss, wie sehr sich die literarische Szene gewandelt hat.“ (S. 19) Detailliert belegt Kahrs, was Goethe in der späteren Ausgabe modifizierte. Klopstock wird dort zwar noch erwähnt, aber nicht mehr wie ein literarischer Hausgott, als der er einst angerufen wurde. Goethe wird ihn auch weiterhin schätzen, in „Dichtung und Wahrheit“ anerkennend erwähnen. Der Schirm hatte seine Schuldigkeit getan, Goethe bewahrte und zeigte allerdings Klopstock weiterhin seinen Respekt.

Aber deshalb ganz auf Klopstocks Lektüre zu verzichten, nur weil sein bekanntestes und umfangreichstes Werk, der „Messias“ in modernen, aufgeklärten Verhältnissen nur schwer zu genießen ist, hält Kahrs für voreilig. Deshalb wendet er sich in der zweiten Hälfte des Bandes Klopstocks Naturlyrik zu. Der Dichter gewann noch zu Lebzeiten so etwas wie den Charakter einer „grauen Eminenz“: Man respektiert sie, am liebsten freilich aus der Distanz. Gotthold Ephraim Lessing urteilte 1771: „Wer wird nicht einen Klopstock loben?/ Doch wird ihn jeder lesen? – Nein./ Wir wollen weniger erhoben, /Und fleißiger gelesen sein.“ (S. 36) Seine spezielle „christlich und zugleich mythisch geprägte Welt der Dichtung, das eigensinnige Verständnis von Rhythmus und Klang, die Neuschöpfungen der Begriffe und die bis dahin unerhörte Sensibilität der Gefühle“ hätten schon zu Klopstocks Lebzeiten das Publikum überfordert (S. 51). Und: „Klopstocks ungebrochene, ja naive Gläubigkeit und die Auffassung vom Dichter als Künder des Gotteswortes galten als überholt, sein politischer Wechsel vom Befürworter der Französischen Revolution zum scharfen Gegner irritierte. Seine poetischen Ideale in Gestalt von Barden und germanischen Göttern wurden nicht angenommen oder von den antiken Idealen der Weimarer Klassik überstrahlt.“ (S. 35) Schade, aber nicht untypisch für die Entwicklung literarischer Interessen. Bezeichnend ist, dass kaum Porträts von Klopstock überliefert sind, am eindrucksvollsten das von Jens Juel, zu besichtigen in Gleims Galerie in Halberstadt.

und zu literarischer Nachfolge

Argumente für eine erneute und anregend-erbauliche Lektüre dieses „Klassikers“ macht Kahrs in Klopstocke Naturlyrik aus, oder, gut neudeutsch formuliert, in seinem: „Nature writing“ (S. 51) In Gartow, an der Elbe und auf der Insel Stintenburg im Schaalsee empfing Klopstock Eindrücke, Axel Kahrs spricht mit Heinrich Detering von der „Entdeckung der Ökologie in der Literatur“ (S. 51), die ihn zu einem Vorläufer moderner Naturlyrik werden ließen. Das Individuum stehe „der Natur nicht mehr getrennt gegenüber, sondern versteht sich als Teil einer Wechselbeziehung, wie sie später auch von Humboldt und Goethe gesehen wurden.“ (S. 52) Als Beispiel führt Kahrs Klopstocks Ode „Die frühen Gräber“ an.

Klopstocks Motive werden von heutigen Lyrikern übernommen, wie auch Klopstock sich bei seinen Vorgängern bediente, und bewähren sich damit in einer lebendigen Tradition. Im Gedicht „Stintenburg“ klingt Mitleid mit von den Fischern erbeuteten Maränen an, ebenso wie mit dem aufgespießten Wurm als Köder an der Angel. Klopstock wäre wie Goethe wohl nicht auf die Idee gekommen, sich hemmungslos und ohne Rücksicht auf Verluste die Erde „untertan“ zu machen. Beider Interesse an der Natur ist davon geprägt, sie verstehen und schützen zu wollen, sie zu erhalten. Die „poetische Verbindung von naturwissenschaftlichen Kenntnissen und kulturgeschichtlichen Prägungen“ mache den Reiz und die Modernität von Klopstocks Naturlyrik aus, betont Axel Kahrs (S. 86).

Sein schmaler, dafür aber durchgehend farbig illustrierter Band von 92 Seiten ist ausgesprochen liebevoll gestaltet, fast bibliophil zu nennen, bietet allerdings keine umfassende Klopstock-Biografie, stattdessen greift er speziell und beherzt jene Aspekte heraus, die in seinen Augen bis heute relevant bleiben. Vor allem die Auseinandersetzung mit Goethe und dem Weimarer Kreis. Und er kann Interesse wecken, doch noch einmal nach einem vergessenen Klassiker zu greifen.

Axel Kahrs: Klopstock? – Natürlich! Der Dichter, die Naturlyrik und die Grafen von Bernstorff

Köhring Verlag, Lüchow, 2024, 92 S., mit 40 farbigen Abbildungen, 17,00 €

ISBN 978-39-2632-285-2

Hier noch eine kleine Anregung, herbstliche Abende mit einem anregenden Krimi zu verbringen, der gewiss keine schlaflosen Nächte bereitet …

Goethe lässt Googlen

– Johannes Wilkes literarischer Krimi: „Kommissar Goethe“

Romanciers dürfen ziemlich viel, sich schreibend allerlei Freiheiten erlauben, ihre Protagonisten in unerwartete Szenerien verpflanzen – allein, eines dürfen sie nicht: langweilen. Diesen Rahmen reizt Johannes Winkel mit seinem Krimi „Kommissar Goethe: Schillers Schädel“ gekonnt bis an die Grenze aus, liefert einen spannend, süffig zu lesenden Kriminal-Roman, in manchen Aspekten verblüffend, nie langweilig. Doch der Reihe nach.

Gleich der Umschlag stimmt ein auf ein amüsantes Verwirrspiel, wenn er den alten Geheimrat standesgemäß gekleidet vor seinem Elternhaus in Frankfurt zeigt. Zu diesem Zeitpunkt bildete es längst nicht mehr Goethes Lebensmittelpunkt. Nie hat er dort Schillers Schädel in Händen gehalten wie auf dieser Zeichnung. Behutsam und mit hintergründigem Humor versetzt Johannes Wilkes seinen Helden in eine Melange aus Weimarer Klassik und Gegenwart. Goethe bevorzugt zwar noch seine Kutsche, ihm stünden aber modernere Fortbewegungsmittel wie Auto, Bahn und Bus zur Verfügung. Ganz selbstverständlich werden E-Mails ausgetauscht, als Redakteurin ihrer Zeitschrift „Chaos“ unternimmt Schwiegertochter Ottilie es für ihn, relevante Fakten am PC per Google zu ermitteln. Ausdrücklich verbittet er sich allerdings, dass Eckermann zur Erleichterung der Arbeit am Faust auf ein Diktiergerät und KI zugreifen möchte.

Die rasant, in 84 knappen Kapiteln schmissig erzählte Handlung spielt sich innerhalb weniger Tage „Anfang Mai 1827“ ab, beginnt an einem Freitag und endet nach gut einer Woche am Samstag darauf. Bei Betrachtung des Schädels seines Freundes macht Goethe eine verstörende Entdeckung: Ein Indiz scheint darauf hinzuweisen, dass Schiller ermordet wurde. Zumindest ist der Geheimrat fest davon überzeugt und macht sich sofort auf die Suche nach dem Täter. Geradezu verpflichtet fühlt er sich, dem Partner diesen letzten Freundschaftsdienst schuldig zu sein. Die sich daraus ergebenden Verwicklungen, die witzig und pointiert beschriebene Recherche erlaubt es Johannes Wilkes, ein detailliertes Panorama der Weimarer Gesellschaft zu zeichnen und unmerklich immense Kenntnisse der feudalen Verhältnisse am Hof Carl Augusts einfließen zu lassen.

Verschiedene Motive zieht Goethe als Hobby-Kommissar in Erwägung: Könnte es sich um private Gründe wie Eifersucht gehandelt haben oder kamen politische Aspekte zum Tragen? Wäre es möglich, dass der aktuelle württembergische Herzog, dessen Vorgänger Schiller einst fluchtartig als Deserteur den Rücken kehrte, um als Dichter frei leben und arbeiten zu können, nun verhindern möchte, dass der „Demetrius“ ebenso viel Staub aufwirbelt wie damals die „Räuber“ und Schiller deshalb ermorden ließ? Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin, dass ein kurz vor Schillers Tod im „Elephanten“ logierender Spätzle-Fabrikant aus dem Ländle nicht nur merkantile Interessen verfolgte, sondern im Dienst des württembergischen Hofs als Agent unterwegs war – unwillkürlich kommt einem der Fall des russischen „Tiergarten-Mörders“ in den Sinn.

Es gelingt Johannes Wilkes überzeugend, humor- und liebevoll Goethes Kosmos lebendig werden zu lassen, ohne dabei auf dem schmalen Grat zwischen Helden-Verklärung oder Denkmalssturz ins Straucheln zu geraten. Apropos Denkmal: In der erzählten Zeit des „Literarischen Krimi“, wie Wilkes seinen Roman verstanden haben will, steht Ernst Rietschels berühmtes Doppelstandbild erst zur Hälfte auf dem Theaterplatz und Goethe sinniert angesichts des halbleeren Sockels darüber, dass er ein wenig größer dargestellt werden müsse, um Schiller in Bronze „auf Augenhöhe“ begegnen zu können.

Ergänzt wird der Roman durch ein paar sachliche Erläuterungen, in denen Johannes Wilkes über einzelne Personen und das Doppel-Denkmal informiert. Und über die Identität von Schillers Gebeinen. Natürlich gelingt es Goethe nicht, den vermeintlichen Mord aufklären zu können. Angesichts der Tatsache, dass er nie Schillers authentischen Kopf in Händen hielt, ist dieses Ende von vornherein klar. Aber wie er sich aus der Affäre zu ziehen vermag, nicht zuletzt mehrfach auch unterstützt von seinen beiden Enkeln – Walther und Wolfgang treiben mit dem Schädel ihren eigenen Schabernack … –, bildet schon ein Lesevergnügen der besonderen Art. Ebenso zahlreiche Zitate aus Werken Goethes und Schillers, auch in modifizierter Form als Anspielungen, mit denen Johannes Wilkes seinem Text eine nicht ganz eigene Note spielerischer Art gibt. Letztlich macht er mit diesem durch historische und philologische Informationen nie überfrachteten Roman auch Lust, wieder einmal nach einem der Texte des Meisters selbst zu greifen. Auch das hätte Goethe wohl gefallen.

Johannes Wilkes: Kommissar Goethe: Schillers Schädel

Kassel, Prolibris Verlag, 215 S., 13,00 €

ISBN: 978-3-95475-261-4

GOETHE ALS „PLASTIKER“

Goethe war universell interessiert, seine „Farbenlehre“ war ihm besonders wichtig. Sein Verhältnis zur bildenden Kunst, speziell zur Plastik hat Frau Professorin Christa Lichtenstern jetzt untersucht und stellte ihre Ergebnisse im

Düsseldorfer Goethe-Museum Schloss Jägerhof vor:

https://www.goethe-gesellschaft.de/veranstaltungen/der-hyper-influencer-von-weimar-christa-lichtenstern-stellte-im-duesseldorfer-goethe-museum-ihr-neues-buch-zum-plastiker-goethe-vor/

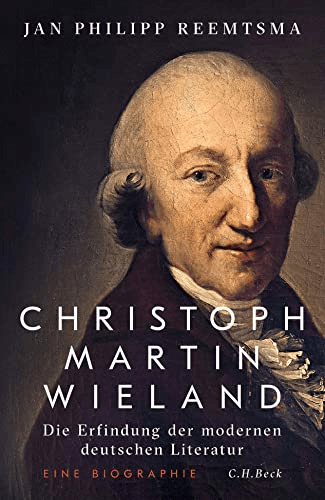

JAN PHILIPP REEMTSMA und seine neue WIELAND-BIOGRAFIE

WEIMAR – sofort assoziiert man man Bilder: das Haus am Frauenplan und sein Gartenhaus, Rietschels Denkmal von Goethe und Schiller.

Leicht gerät dabei in Vergessenheit, dass es ja 4 bedeutende Autoren waren, die den klassischen Musenhof prägten. Als erster wurde Wieland berufen. Im Gespräche mit dem Direktor des Düsseldorfer Goethe-Museums Schloss Jägerhof Christof Wingertszahn stellte Jan Philipp Reemtsma sein neues sehr detailliert ausgearbeitetes Buch vor:

https://www.goethe-gesellschaft.de/veranstaltungen/zwei-herren-plaudern-ueber-wieland-im-duesseldorfer-goethe-museum-stellte-jan-philipp-reemtsma-seine-gross-angelegte-biographie-vor/

DER DICHTERFÜRST IM „LÄNDLE“

Goethe war eine reisefreudige Natur, zu Studienzwecken, in amtlicher Mission oder zur Kur in Badeorten – in seinem langen Leben hat er mehr Städte und Landschaften gesehen und beschrieben als die meisten seiner Zeitgenossen. Natürlich reiste er dabei auch durch Gebiete, die man als Schwaben begreifen kann, obwohl es ein Land dieses Namens so nie gab. Immerhin war es die Heimat seines Freundes Schiller, obwohl der längst ins Exil geflohen war und in Tübingen besuchte Goethe seinen Verleger Cotta

Andrea Hahn hat seine Beobachtungen dort zusammengestellt und erläutert:

https://www.goethe-gesellschaft.de/neue-buecher/rom-am-nesenbach-andrea-hahn-schreibt-ueber-goethe-in-schwaben/

Das neue Jahrbuch der internationalen Weimarer Goethe-Gesellschaft ist erschienen!

Und eine Neuerscheinung aus Essen:

„Treffliche Tugendschule“ und handfeste Skandale – Bertold Heizmanns kleines Goethe-Brevier der etwas anderen Art

Generationen von Gymnasiasten entwickelten Berührungsängste im Umgang mit deutscher Klassik, weil herz- und humorlose Pädagogen ihnen Weimars Dichterfürsten als strahlende Götter der Literatur nahezubringen versuchen: oft als unnahbare Ikonen. Himmelhochweit entrückt aus allen menschlichen Niederungen leuchten die, irritierten Kinder, langweilten sie dauerhaft, häufig lebenslang. Berichte gibt es über als endlos erlittene Unterrichtsstunden, die sich wie kultische, religiöse Übungen anhören, in denen Gedichte wie Gebete vorgetragen wurden, die Lyrik-Sammlung als Brevier gefeiert.

Bertolt Brecht dachte zwar nicht an Schulen, als er von „Einschüchterung durch Klassizität“ sprach: „An Stelle des echten Pathos der großen bürgerlichen Humanisten trat das falsche Pathos der Hohenzollern, an Stelle des Ideals trat die Idealisierung, an Stelle des Schwungs, der eine Beschwingtheit war, das Reißerische, an Stelle der Feierlichkeit das Salbungsvolle usw. usw. Es entstand eine falsche Größe, die nur öde war.“ Leider hat er Recht: „Der wunderbare Humor Goethes in seinem ‚Urfaust‘ paßte nicht zu dem würdevollen olympischen Schreiten, das man den Klassikern zuschrieb, als ob Humor und echte Würde Gegensätze wären!“

„Es geht auch anders …“ versucht Bertold Heizmann dagegen zu zeigen und eben nicht: „doch so geht es auch …“ Als Co-Autor dreier schmaler, gut lesbarer Monographien über Goethe, Schiller und Heine zusammen mit Dagmar Gaßdorf hat er bewiesen, dass man auch – salopp gesagt – PR für Klassiker machen kann, nicht immer auf akademischem Niveau vielleicht, aber die Fakten korrekt präsentieren: https://www.goethe-gesellschaft.de/neue-buecher/ergiebiges-kompendium-in-handlicher-form Deshalb haben wir darüber informiert: https://www.goethe-gesellschaft.de/neue-buecher/goethe-und-schiller-verstaendlich-als-einstiegsdroge Genau das ist eines der Anliegen der Goethe-Gesellschaft in Weimar und ihrer „Töchter“. In der Satzung der Essener Ortsvereinigung, deren Vorsitz Bertold Heizmann innehat, liest man: sie „… will vielen Menschen die Werke Goethes, ihre weltliterarische Bedeutung und die neuzeitlichen Bemühungen um das Goethebild in Forschung und künstlerischer Auseinandersetzung vermitteln.“ Das funktioniert auch vor Ort besser, wenn die Klassiker nicht mit würdevollem „olympischen“ Pathos vorgestellt werden, sondern augenzwinkernd, mit Humor.

Den beweist Bertold Heizmann einmal mehr mit seiner Sammlung von Aufsätzen, zu unterschiedlichen Anlässen sind sie entstanden. Eine Art persönlicher Jahresgabe. Wieder unter einem Titel, der nicht jedermanns Geschmack entsprechen dürfte: „Eigentlich ein Hund, dieser Goethe! – Ziemliches und Unziemliches“. Den Vergleich mit dem Goethe nicht sympathischen Vierbeiner hat er Gottfried Benn entlehnt, spielerisch an Goethes Wort aus dem Tasso erinnert: „Erlaubt ist, was sich ziemt“ (S. 7).

Neun Vorträge sind darin versammelt auf 200 Seiten, die bestimmte Aspekte des „olympischen Urgroßvaters“ – ebenfalls eine Formel von Benn: durchaus familiär-freundschaftlich zu verstehen – aufs Korn nehmen, mit ironischen Querschlägen oder feinerem Schrot. Neue Forschungsergebnisse legt er nicht vor, sondern launige Plaudereien, sie verbindet, dass man unwillkürlich versucht ist, ins Regal zu greifen, frei nach Faust: „Mich drängt’s den Grundtext aufzuschlagen,/ Mit redlichem Gefühl einmal/ Das heilige Original … “ – will sagen: nachzulesen bei Meister Goethe selbst.

In den Aufsätzen zeichnet Heizmann detailliert und amüsant Kontroversen um Goethe nach oder Auseinandersetzungen, an denen er beteiligt war. Deshalb erscheint er nicht als strahlende Lichtgestalt. Etwa in der Kontrahage mit Caroline Jagemann wegen des Einsatzes eines Hundes auf der Bühne, der zu Goethes Rückzug von der Theaterleitung führte: „‚Nie gehörte Töne‘. Eine Sängerin wird aufmüpfig“ (S. 37 – 68). Als Problem erlebt Goethe die Tatsache, dass Lessings „Nathan der Weise“ und Schillers Dramen in Weimar zwar „guten Anklang“ (S. 71) fanden, er als Intendant aus finanziellen Gründen aber ein Programm präsentieren muss, das dem seichteren Publikumsinteresse entgegenkommt. „So werden Stücke des Erfolgsautors August von Kotzebue während des Vierteljahrhunderts von Goethes Intendanz sage und schreibe 638mal aufgeführt (statistisch heißt das: alle 14 Tage ein Stück); auch Iffland liegt mit 354 Aufführungen weit vor Schiller oder gar Goethe selbst.“ (S. 71)

Ein „Skandal“ sei „immer unterhaltsam“ (S. 69) weiß Heizmann und so erzählt er pointiert, wie Goethe das Stück „Ion“ von August Wilhelm Schlegel in seiner Funktion als Direktor des Theaters und Regisseur auf die Bühne brachte: „‚Ach, Freund, wohin ist Goethe gesunken …‘ Ein Theaterskandal im klassischen Weimar und das Scheitern des Projekts ‚Romantisierung der Antike‘“ (S. 69 – 84). Empört äußerte sich Caroline Herder zur Aufführung gegenüber Goethes „Urfreund“ Knebel: ein „schamloseres, sittenverderbenderes Stück“ (S. 69) sei noch nicht gegeben worden. Im klassischen Weimar, lernen wir, menschelte es gewaltig.

Das kann Heizmann auch an Hand der Aufführung und besonders der beiden Fassungen von Goethes „Schauspiel für Liebende“ demonstrieren: „‚Stella‘ und der zwiebeweibte Graf – Zur literarischen Karriere eines Männertraums“ (S. 85 – 116). Welche Wellen das Stück schlug und wie weit sie für Aufregung sorgten, belegt ein Zeitungs-Artikel, der 1776 im damals noch dänischen Altona erschien. Als „treffliche Tugendschule“ wird es bezeichnet, allerdings als eine der „Entführungen und Vielweiberei“, Pastor Johann Melchior Goeze im benachbarten Hamburg unterstellte dem Werk gar „Gotteslästerung“ (S. 96).

Handfeste Skandale bieten nicht zuletzt Konkurrenz und Animositäten von Autoren. Breiten Raum nimmt die Auseinandersetzung mit den Romantikern ein: „‚Klassisch ist das Gesunde, Romantisch das Kranke‘ – Goethes Kritik am ‚Romantischen‘“ (S. 117 – 142). Oder die Frage, wie Schriftsteller ihre Rolle und Aufgaben begreifen: „Kraftgenies im Kastratenjahrhundert – Über den Wandel des dichterischen Selbstverständnisses im 18. Jahrhundert“ (S. 169 – 187). Natürlich gab es bereits zur Zeit der Weimarer Klassik geschäftstüchtige Vielschreiber, unterhaltsame Kassenschlager produzierten sie en masse zur Begeisterung des Publikums wie eben Kotzebue, und daneben, als Gegenmodell, Schillers Forderung nach „Gedankenfreiheit“ oder Goethes Tabubruch im „Werther“, in Altona als „Schule des Selbstmordes“ verteufelt. Klar, dass Rivalen beider Seiten auch munter polemisch aufeinander eindroschen.

Mit seinem Stück „Der Graf von Gleichen. Ein Spiel für lebendige Marionetten“ liefert Kotzebue nichts weniger als eine Parodie auf Goethes „Stella“ und erwähnt zur Sicherheit auch, wem der Spott gilt, indem er seinen Grafen sagen lässt, er „lief’re Göthe‘n Stoff zu einer Ketzerey“ (S. 105). Angesichts seiner internationalen Bühnenpräsenz fühlte Kotzebue sich überlegen und haderte damit, in Weimar weniger anerkannt zu sein, als das bekannte Dioskuren-Duo. Makaber bleibt, dass Kotzebues Stücke vergessen sind, das bekannte Drama seiner Ermordung 1819 erinnert Nachgeborene an ihn, weil es einen Vorwand für die „Karlsbader Beschlüssen“ lieferte.

Den Charme von Bertold Heizmanns Aufsätzen macht seine tiefe Zuneigung zu Goethe aus. Die hat ihn offenbar motiviert, mit dieser Sammlung ein kleines Dichter-Brevier vorzulegen, freilich eines der etwas anderen Art.

Bertold Heizmann: Eigentlich ein Hund, dieser Goethe! 200 Seiten – Ziemliches und Unziemliches,

200 Seiten mit Illustrationen,

Schrenk-Verlag Röttenbach, 2022

€ 17,90

ISBN 978-3-910284-60-9

Mode lässt sich pragmatisch und ästhetisch bewerten, stets hatte sie auch soziale und politische Aspekte.

Deutlich wird das angesichts der ersten deutschen Modezeitschrift: dem „Journal des Luxus und der Moden“ .

Es erschien in Weimar. Barbara Steingießer hat

im Düsseldorfer Goethe-Museum Schloss Jägerhof

eine Ausstellung dazu kuratiert und den Katalog herausgegeben:

Ästhetik als Wirtschaftsfaktor

– Bertuchs „Journal des Luxus und der Moden“

Viele Bedingungen, unter denen Menschen in der angeblich so „guten alten Zeit“ lebten und litten, mag man sich heute nicht mehr vorstellen. Sie sind passé. Und das ist auch besser so. Etwa Kleiderordnungen. Früher rümpfte man nicht nur die Nase angesichts eigenwilliger Outfits, wegen längerer Haare oder beim Anblick von Hosen, die mehr aus Rissen und Löchern als aus Stoff zu bestehen scheinen. Während man jetzt, wie in Köln, sagt, jeder „Jeck“ sei eben anders oder man müsse „jönne könne“, verstießen Bürger mit anstößiger Kleidung früher gegen geltendes Recht und mussten Sanktionen fürchten. Mit verbindlichen Kleiderordnungen wurden Standesschranken demonstriert oder Anhänger der religiösen Konkurrenz diskreditiert. Die Französische Revolution trug dazu bei, diese feudalen Zwänge zu überwinden.

So kamen im Umkreis der demokratischen Umwälzungen Publikationen auf den Markt, die Mode und Design nicht als Vehikel begriffen, Standesprivilegien zu zeigen und zu verteidigen, sondern Ästhetik und Funktionalität ins Zentrum ihrer Darstellungen rückten. Eine der wichtigsten war das „Journal des Luxus und der Moden“. Es erschien von 1786 bis 1827, zeitweise auch unter anderen Titeln. Herausgegeben wurde es von dem Weimarer Autor, Verleger und Unternehmer Friedrich Johann Justin Bertuch in Zusammenarbeit mit dem Künstler Georg Melchior Kraus. In besten Zeiten erreichte es rund 25.000 Leser. Denen bot es in den gut vier Jahrzehnten seines Erscheinens von 1786 bis 1827 rund 12.000 Textbeiträge und 1.500 Abbildungen auf 40.000 Druckseiten.

Zu den interessantesten Köpfen des geistigen Weimarer Mikro-Kosmos zählten die beiden Herausgeber. Bertuch (1747–1822) war Jurist, hatte sich als Schriftsteller und Übersetzer einen Namen gemacht, war zeitweilig Mitherausgeber von Wielands „Teutschem Merkur“ und publizierte dort. Die Stationen seiner politischen Karriere sind ebenfalls bemerkenswert: Als Geheimsekretär und Schatullenverwalter – einen Schatzmeister würde man das heute nennen – von Carl August zählte er zu den einflussreichsten Persönlichkeiten des Herzogtums. Als bedeutendster Unternehmer des Landes beschäftigte er bis zu 500 Mitarbeiter. Er hatte bereits 1785 die „Allgemeine Literatur-Zeitung“ gegründet. Sein „Landes-Industrie-Comptoir“ trug Züge eines modernen Konzerns, lange bevor man in diesen Kategorien dachte, im hauseigenen Verlag und der Druckerei erschienen wissenschaftliche und politische Fachzeitschriften. Der Künstler Georg Melchior Kraus (1737–1806) stammte wie Goethe aus Frankfurt. Wieland und Bertuch holten ihn nach Weimar, wo ihn Carl August an die von ihm 1776 gegründete „Fürstliche freie Zeichenschule“ berief und zu deren Leiter ernannte. Diese Position bekleidete Kraus bis an sein Lebensende. Unter anderem fand der Unterricht im „Roten Schloss“ statt, heute übrigens auch Ort der modernen Räumlichkeiten der Anna-Amalia-Bibliothek und der internationalen Goethe-Gesellschaft.

Düsseldorfs Goethe Museum in Schloss Jägerhof bewahrt dank der Sammlung des Verlegers Anton Kippenberg fast alle Ausgaben dieses Journals und so lag es nahe, einmal einen Überblick zu geben, was damals vorgestellt und diskutiert wurde, vor allem aber auch, welche Ideen bis heute fortwirken konnten. Zu der Ausstellung „Luxus & Lifestyle. Weimar und die weite Welt“ erschien ein 264 Seiten starker im Din A4 Format opulent bebilderter Band mit wissenschaftlicher Darstellung, unter anderem von der Kuratorin Barbara Steingießer. Nachlesen konnte man im Journal den Anspruch der Herausgeber: „Wir schreiben die Chronik des Geistes unserer Zeit, insofern er von der Mode beherrscht, geleitet, und geformt wird.“ (S. 5)

Letztlich bedeutet dieses Anliegen nicht weniger als eine Bestandsaufnahme der Gesellschaft und Lebensbedingungen. Heute bilden die Hefte ein einzigartiges Zeitdokument, es handelte sich um die erste und lange Zeit tonangebende Veröffentlichung ihrer Art. Nahezu alle Themen des täglichen Lebens wurden hier in Bild und Text angesprochen und erläutert: Mode, Toilette, Haus, Garten, Gesundheit, Erziehung, Theater, Kunst und Literatur, Geräte und Erfindungen für den Haushalt, Kutschen und Schlitten sowie ferne Länder und Reisen allgemein, natürlich auch Gesellschaftsklatsch und politische Ereignisse – ein Kompendium wie eine Zeitkapsel, ideal geeignet, die Umbrüche der Epoche Goethes und Napoleons in ihrem ästhetischen und kulturellen Niederschlag zu verstehen. Natürlich wandten Bertuch und Kraus sich an ein „gut betuchtes“ Publikum aus Bürgertum und Adel, das sich die vorgestellten Artikel überhaupt leisten konnte und über Zeit und Muße verfügte, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, statt durch die Arbeit für seinen Lebensunterhalt ausgelastet zu sein.

Erstaunlich modern muten manche Objekte an. Etwa ein Mehrzweck-Möbel: „das Studierzimmer-Bett“ (S. 35), das sich umbauen ließ als Kanapee zwischen Kommoden oder nächtens als Schlafgelegenheit samt Zubehör diente. Oder eine Uhr mit eingebauter Öllampe, sie projizierte das Zifferblatt nachts an die Wand. Bekannt sind Goethes Bibliotheks-Stuhl, der sich als Leiter aufklappen ließ, oder sein Sitzbock aus dem Gartenhaus. Moderne Spielzeuge stellte das „Journal“ vor, die bis heute beliebt sind: das Kaleidoskop oder das Jo-Jo – damals als „Joujou de Normandie“ bekannt. Wobei dem Spiel nicht nur die Bedeutung von Amüsement und Zeitvertreib zukam, ganz im Sinn von Schillers Plädoyer für das Spiel als „ästhetische Erziehung des Menschen“. So las man im „Journal“ vom „Junius“ 1818: „Der Kaleidoskop […] wird höchstwahrscheinlich bald allen Tapetenfabrikanten, Kattundruckern, Papierfärbern, Porzellanfabrikanten, und anderen Künstlern, deren Studium es ist, schöne und neue Muster zu bekommen, die Quelle seyn, aus der sie schöpfen.“ (S. 39)

Ganz bewusst dachten die Herausgeber bereits global und verstanden ihr Werk als kulturhistorische Quelle für spätere Generationen: „Denn nach Jahrhunderten, wenn vielleicht unsere Nation in das Chaos der Allgemeinheit einer Universalnation geschmolzen seyn wird, kann es noch manchem Geschichtschreiber ein willkommener Fund seyn, um die Sitten, Moden und Gebräuche der Jeztwelt daraus zu schöpfen.“ (S. 43) Moden also als Spiegel und Ausdruck, die gesellschaftliche Entwicklungen erkennen lassen.

Völlig neu war die Idee eines solchen Magazins nicht, nur Wochen zuvor wurde in Paris ein „Cabinet des Modes“ begründet. Auch versuchten die Franzosen, sich gegen das „Abkupfern“ ihrer Stiche zu wehren. Doch das ließen die Weimarer nicht gelten: Als Nachdruck erkannten sie lediglich eine „unveränderte Wiederveröffentlichung in der Originalsprache“ (S. 44) an. Natürlich wollte Bertuch das nie, hätte es doch den Kreis möglicher Käufer reduziert. Und so orientierte man sich an französischen Vorlagen, baute gelegentlich kleine Änderungen ein, neue Schoßhündchen etwa oder einen zur anderen Seite geneigten Kopf. Wichtig war aber der internationale Erfolg, deshalb kooperierte man mit Vertragsbuchhandlungen in Kopenhagen, Riga, Sankt Petersburg, Straßburg, Winterthur oder Zürich.

Zwiespältig lesen sich zeitgenössische Urteile über diese Zeitschrift. Verblüfft nimmt man zur Kenntnis, dass der besonnene Wieland unterschiedliche Einschätzungen vertrat. Befand er noch 1787 brieflich gegenüber Johann Ludwig Wilhelm Gleim: „Ich habe ein Weib und Sechs Töchter, die das Mode J[ournal] lesen, und mich seinethalben noch keinen Dreyer gekostet haben; und doch ists Friede in meinem Hause.“ (S. 58) Offenbar weckte das Blatt also en famille keine übermäßigen Verschwendungs-Gelüste, so beurteilte er 1802, das „Journal“ sei „auf die Eitelkeit, Frivolität und Anekdotensucht unsres Publikums fundiert“, kritisierte die Herausgeber mit den Worten: „Aber welcher Mann von Gefühl und Ehre wird von den Lastern und Thorheiten seines Zeitalters leben wollen?“ (S. 45) Johann Gottfried Herder kam 1803 zu dem Schluss, Modejournale seien schädlich, weil sie „durch stetsveränderten Aufwand den häuslichen Wohlstand untergraben, und wie sie das Gemüth eitel machen, so der Gesundheit, Moralität und aller bessern Zweckhaftigkeit schaden.“ (S. 58) Der Begriff „Luxus“ wirkte als Reizwort und sollte wohl auch provozieren, um Aufmerksamkeit zu erzielen.

Kritiker monierten, das „Journal“ befördere ein „Laster der Eitelkeit“, wollten die Zeitschrift sogar verbieten lassen und zielten vor allem auf Leserinnen. Dabei legten die Herausgeber Wert auf einen moderaten Umgang mit ihren Anregungen: „Kleiden Sie sich geschmackvoll, anständig und für Ihre Jahre und Verhältnisse passend, und ich stehe Ihnen dafür Sie werden gefallen, wenn die Hand der Göttin Mode Sie auch nicht eingeseegnet, und Paris auch nicht Ihren Schneider, Ihren Friseur, oder Ihre Putzmacherin gebildet hat.“ (S. 63) Verbots-Forderungen aus pseudo-moralischen Gründen fanden empörte Leser und Leserinnen natürlich lächerlich. Dazu ein Leserbrief von 1792: „Ueberhaupt ist es (…) ungerecht uns Weibern das Moden-Journal nehmen zu wollen, weil sich hier und da ein eitles Mädchen daraus putzt! Was würden die Herren Männer wohl sagen, wenn wir verlangen wollten, daß alle Weinfässer und Weinbouteillen zerschlagen würden, weil sich schon so mancher Mann um seinen Verstand und Vermögen getrunken hat?“ (S. 63)

Um ästhetische und Aspekte der Zweckmäßigkeit ging es Bertuch zunächst. Nicht zufällig ist von „Moden“ die Rede. Er wollte, schreibt Barbara Steingießer, mit seinem „Journal“ die heimische und Wirtschaft der deutschen Länder in Konkurrenz zu den französischen Angeboten stärken und vor allem das Kunsthandwerk, wie er ja auch eine Manufaktur für künstliche Seidenblumen gegründet hatte. Auch Christiane Vulpius arbeitete dort vor der Begegnung mit Goethe. Firmen im deutschen Sprachraum sollten ertüchtigt werden durch Anregungen, um bürgerliche und Kunden aus adeligen Kreisen zu gewinnen. Ein Gegenprogramm zu Merkantilismus oder auch Colbertismus des absolutistischen Frankreich unter Ludwig XIV., geprägt durch seinen Wirtschafts- und Finanzexperten Jean-Baptiste Colbert, um eine aktive Handelsbilanz zu erzielen. Nicht der „Dernier cri“ sollte hier propagiert werden, man wollte Pariser Verlockungen modischer Art entgegenwirken.

Salopp gesagt propagiert Bertuch also auch wirtschaftspolitische Prinzipien. Als Beispiel führt er in seinem „Journal“ 1793 „den Fall einer reichen und großen Residenz-Stadt an, wo theils der Hof theils ihre Großen jährlich beträchtliche Summen, für Equipagen, Stickerey, Modewaaren, Spiegel, geschmackvolle Meubles, Stahl und Lederarbeiten, Porcellan, Glaswaare, Silberwerk, Nippes, Tapeten, Kunst werke u.d.m. für baares Geld aus England oder Frankreich kommen lassen, ohngeachtet die Stadt selbst Künstler, Fabrikanten und Handwerker von mancherley Art hat.“ (S. 62) Bertuch will Anstöße geben, weil deutschen Kunsthandwerkern „guter Geschmack, schöne Formen und gute Materialien fehlen.“ (S. 62) Seine Ratschläge kommen uns heute vor wie ein vorweggenommenes Programm des Bauhauses: „Ein Meuble muß einfach und schön von Form, bequem und zweckmäßig zum Gebrauch, dauerhaft und gearbeitet, und gut von Materie seyn, wenn man es für vollkommen er kennen soll. (…) Nach dieser Theorie ist also ein gewöhnlicher Stuhl am vollkommensten, wenn sein Körper, d. i. sein Sitz mit den vier Beinen, so viel als möglich, einen Cubus, oder Würfel macht.“ (S. 62) Ästhetische Schulung soll hier als Wirtschaftsfaktor dienen.

Wie modern und letztlich sogar an Ideen der Menschenrechte orientiert das „Journal“ sich geistig vorwagte, konnte man 1789 als Appell von Frauen an den französischen Reichstag lesen: „Warum macht man denn noch einen Unterschied in Absicht auf die beyden Geschlechter, und verweigert dem unsrigen Sitz und Stimme? Auch wir haben Anspruch auf menschliche und gesellschaftliche Rechte; auch Weiber sind Menschen, auch sie sind rechtmäßige Kinder des Vaterlandes.“ (S. 82)

In der Ausstellung waren vor allem Möbel und Kleidungsstücke, auch Uhren, Bilder, Porzellan mit „Werther“-Szenen oder Spielkarten mit Motiven aus Schillers „Räubern“ zu sehen, Originale und nach Ideen des Journals gefertigte moderne Versionen oder auch vergrößerte Abbildungen aus dem Journal. Sie zeigen, dass Bertuchs Vorschläge auf fruchtbaren Boden fielen. Der Katalog ergänzt diese Offerte um Hintergründe und eine wissenschaftliche Einordnung. Leider sind solche Präsentationen in Museen immer nur über einen begrenzten Zeitraum verfügbar, denn trotz des reichen Fundus der Kippenbergschen Sammlung hatte Barbara Steingießer auch Leihgaben einbezogen, die einmal mehr belegten, wie weit das kommunikative Netz traditioneller Mode und modernen Designs gespannt war. Daher ist es verdienstvoll, dass jetzt eine fundierte und mit Fakten und Forschungsergebnissen untermauerte Darstellung von Bertuchs „Journal des Luxus und der Moden“ vorliegt.

Barbara Steingießer (Hrsg.)

Luxus & Lifestyle. Weimar und die weite Welt – Das „Journal des Luxus und der Moden“ (1786–1827)

Düsseldorf 2022

Hardcover, 264 Seiten

ISBN 978-3-982061146

Preis: 30,00 €

Dagmar Gaßdorf und Bertold Heizmann aus Essen haben eine weitere Klassiker-Biografie vorgelegt – ein Angebot, einen lange verdrängten und auch vergessenen Klassiker neu und auf erfrischend originelle Weise kennenzulernen:

Literarische Klassiker als „Einstiegsdroge“ serviert

– Dreimal ist „Bremer Recht“, diesmal Heinrich Heine …

Heinrich Heines „Loreley“ dürfte zu den bekanntesten Volksliedern in Deutschland, in Europa und wohl auch weltweit gehören. Fährt man einmal mit einem der weißen Dampfer der Köln-Düsseldorfer Reederei an dem Felsen im Oberen Mittelrheintal vorbei, erlebt man recht häufig, dass ein Chor spontan angesichts der markanten Kulisse „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ anstimmt nach der Melodie von Friedrich Silcher. Oft sind es ausländische Gruppen, die dieses Lied vortragen: etwa aus Japan, Korea oder anderen Staaten, in denen Kultur, auch auswärtige, hingebungsvoll gepflegt wird.

Das Lied gehörte traditionell zum festen Repertoire singender deutscher Herren-Kränzchen, Liedertafeln, Chöre, Sängerschaften und wie die Gruppen alle hießen, war so bekannt und beliebt auch während der Nazizeit, dass die neuen Herrscher gar nicht erst versuchten, es zu verbieten, sondern schlicht mit der ihnen eigenen Neigung zu Ehrlichkeit in den Lieder-Büchern drucken ließen, der Verfasser sei „unbekannt“. Als Wilhelm II. auf Korfu das Schloss der legendären Kaiserin Sissi erwarb, ließ er als erstes dort die von ihr errichtete Heine-Statue entfernen. Der Verleger Julius Campe kaufte die Skulptur dem hohenzollernschen Hofmarschallamt im Jahre 1909 ab und ließ sie in Hamburg aufstellen. Dort rettete sie Olivia Bouchard geb. Campe vor dem Furor der Nazis und brachte sie ins Exil nach Toulon. Das andere Hamburger Heine-Denkmal wurde nach 1933 zerstört.

Als hierzulande Bücher verbrannt wurden und am Ende auch Menschen, wie Heine in seiner Tragödie „Almansor“ 1823 formuliert hatte, weil er die Praktiken der Kirche kannte, konnte er nicht ahnen, dass ausgerechnet sein Poem „Loreley“ überdauern würde, ohne Hinweis auf ihn als Verfasser freilich, der damit dem Vergessen anheimfallen sollte. Klassiker, nicht nur Heine, geraten heutzutage leicht aus dem Blickfeld. Zu Zeiten von Kurz- und Kürzest-Texten in Form von Tweets haben es Autoren nicht leicht, die differenziert und nuancenreich Überlegungen anstellen oder Charaktere zeichnen, statt ihren Lesern im Stakkato Thesen einzuhämmern.

Solch verkürzender Informationsflut kann man begegnen, indem man versucht, selbst knapp und präzise zu formulieren, aber eben auch pointiert mit literarischen „Einstiegsdrogen“ Werbung für Autoren zu machen, die ihre Gedanken breit und nachdenklich präsentierten, wie eben Heine. Genau das ist das Konzept der Reihe „Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“, in der Dagmar Gaßdorf und Bertold Heizmann jetzt nach ihren Bänden über Goethe und Schiller jetzt bei Lesern Interesse an Heine zu wecken versuchen. Auf 120 Seiten haben sie 58 Stichworte und Aspekte gesammelt, die der traditionellen Germanistik nicht so leicht in den Sinn kommen, wie „Muse mit Maulkorb“ oder „Ein Groupie namens ‚Mouche‘“. Mit – salopp gesagt – Heinescher Ironie treiben sie Leseförderung und belegen mit zahlreichen Zitaten, warum ein „Wiederbelesungsversuch“ dieses verkannten und verbrannten, ins Exil verbannten und verachteten Dichters Vergnügen und Erbauung verschaffen kann.

Dagmar Gaßdorf, Bertold Heizmann: Heine. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten; Essen 2021; Seiten: 120; ISBN: 978-3-8375-2328-7, 16,95 €

Immer wieder ein Ereignis: das neue Jahrbuch der internationalen Goethe-Gesellschaft in Weimar.

Es dokumentiert, mit welchem Interesse dieser Autor noch immer weltweit wahrgenommen wird und in welchem Umfang seine Anregungen bis heute diskutiert werden – ganz unabhängig davon, dass man ihn global mit Vergnügen liest.

Hier sind einige erste Lese-Eindrücke:

Gute Jahrbücher zeichnen sich durch Verlässlichkeit und Vielfalt aus, offenbaren ein breites Spektrum an Einblicken und Anregungen. Ganz im Geist Goethes ist die internationale Weimarer Muttergesellschaft global aufgestellt, man erkennt es einmal mehr in der aktuellen Ausgabe: Band 137 von 2020.

Zunächst in den Rezensionen, die Veröffentlichungen aus Italien, Frankreich, Brasilien oder den verblüffenden Titel „Wie Goethe Japaner wurde“ (S. 301 – 302) und „Vergleichende Weltliteraturen“ (S.237 – 238) berücksichtigen. Als hilfreicher Service dürfte diese Rubrik viele Leser finden, nicht nur an Universitäten. Dort ist auch die „junge Goetheforschung“ aktiv, für einen ersten Höhepunkt sorgen ihre Vorträge zu Beginn jeder Hauptversammlung, interessante Aufsätze aus diesem Kreis bilden wieder den Auftakt des Bandes (S. 19 – 90).

Als Impulsgeber weltweiter Diskurse lassen Goethe auch die „Abhandlungen“ (S. 91 – 168) erkennen. Und zwar gleich doppelt. So untersucht Paula Wojcik „Goethe in Polen. Zur Migration seiner Figuren ins östliche Nachbarland“ (S. 137 – 148) und kommt zu dem Schluss, „dass Goethes Figuren sich in Polen gut integriert haben“ (S. 148). Das geschehe – und das ist, denke ich, ein in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannter Aspekt – abseits der Übersetzungen unterschiedlich. „Im Vorgang der Folklorisierung werden sie mit der kulturellen Tradition assimiliert. Das gilt für Reinicke Fuchs und für eine Variante des polnischen Faust“ (S. 148). Daneben gebe es aber auch den „unassimilierten Faust“, dessen kulturelle Herkunft nicht unkenntlich gemacht werde. „Seine und Wilhelm Meisters Fremdheit“ lieferten den „Mehrwert, durch die Begegnung mit dem Fremden, das eigene Selbst besser zu verstehen“ (S. 148).

Und Jürgen Trabant dokumentiert an Hand einer in enger Zusammenarbeit von Goethe und Wilhelm von Humboldt entstandenen „Sprachkarte“, die bereits 1812 in französischer Übersetzung veröffentlicht wurde und deren Text erstmals (!) hier im Jahrbuch nachzulesen ist (S. 155 – 167), dass Goethe und seine Leistungen offenbar außerhalb des deutschen Sprachraums mitunter stärker wahrgenommen wurden als in der eigenen Heimat: „Wilhelm von Humboldts ‚Anleitung zu Entwerfung einer allgemeinen Sprachkarte von 1812“ (S.149 – 154).

Dass sogar die Goethe-Philologie auswärts reger handelte und dem „Propheten“ eher als im „eigenen Land“ gerecht zu werden bemüht war, wird in Frieder von Ammons Beitrag „George Henry Lewes‘ ‚The Life an Works of Goethe‘“ deutlich in der Rubrik „Goethe-Bücher der Vergangenheit, neu gelesen“ (S. 182 – 193). Von Lewes stamme „die erste vollständige, vollgültige Goethe-Biographie“ (S. 181), sie erschien in englischer Sprache bereits 1855. Eine deutsche Übertragung kam 1857 auf den Markt, außerdem Übersetzungen „unter anderem ins Französische, Italienische, Polnische und Russische (S. 181 – 182). Damit habe Lewes für das internationale Goethe-Bild „bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein eine zentrale Rolle gespielt“ (S. 182). Lewes hatte vor Ort recherchiert, gegenüber der Eckermann-Buchhandlung erinnert eine Tafel bis heute daran. Offenbar schreckte diese Arbeit deutsche Germanisten auf: „Da kam über den Kanal her die Kunde, ein Engländer rüste sich, uns den Ruhm des Erstlingsversuches zu entreißen“ klagte Heinrich Viehoff fast ein wenig beleidigt (S. 185). Besonders spannend macht diese „erneute Lektüre“, dass von Ammon auch Lewes‘ literarische Fähigkeiten würdigt sowie das gesamte kulturelle Umfeld bis hin zu den Auswirkungen auf die Literatur wie auf den Roman „Middlemarch“ von George Eliot (so lautete das Pseudonym von Lewes‘ Partnerin Mary Ann Evans). Lewes sei „ein ausgezeichneter Goethe-Übersetzer“ (S. 190) und „der Riese, auf dessen Schultern die späteren Goethe-Biographen (und eben nicht nur diese) stehen“ lautet der Befund (S. 191).

Auch eher für derbere Töne wie „Erst kommt das Fressen …“ bekannte literarische Genies lasen ihren Weimarer Dichterfürsten sehr genau und produktiv – das zeigt Jochen Golz unter der behutsam-defensiv formulierten Überschrift „Brecht und Goethe – eine Spurensuche“ (S. 114 – 136). Mit seiner detaillierten Analyse dezenter, aber offensichtlicher Bezüge unter anderem in lyrischen Feinheiten, verbindet er eine Anregung: „Zwar ist mittlerweile in der Forschung an die Stelle des Klischees vom Klassik-Zerstörer Brecht die Auffassung vom Poeta doctus getreten, doch weiß man immer noch zu wenig von dem Fundament, das Brechts literarischer Bildung zugrunde liegt“ (S. 115). Freilich war diese anerkennende und kreative Würdigung der Tradition nicht ganz bruchlos zu haben: „Zugespitzt ließe sich sagen, dass hier – und später auch – der gebildete Künstler und der rebellische Ideologe Brecht mitunter in Konflikt gerieten“ (S. 121). Den modernen Klassiker und seinen Weimarer Vorgänger verbinde, dass Beide unter den „Mühen der Ebenen“ litten und Beide „große Skepsis und leise Hoffnung“ (S. 136) empfunden haben dürften, angesichts der Entwicklungen in ihren deutschen Teil-Staaten.

Die Aufsätze dieses Jahrbuchs verbindet, dass ihre Lektüre nicht nur Lust zu erregen vermag, erneut zu den Weimarer Dichtungen nicht nur Goethes zu greifen, sondern die angedachten Perspektiven weiter zu verfolgen, die sich lesend hier eröffnen. Überzeugt von der Lektüre des Bandes 137 freut man sich bereits auf den folgenden.

Goethe-Jahrbuch 137, 2020

Hg. von Frieder von Ammon, Jochen Golz, Stefan Matuschek und Edith Zehm

ISBN 978-3-8353-5053-3

€ 29,95 (D) * | € 30,90 (A) *

Als gleichermaßen kompakter wie informativer Appetizer in Twitter-Zeiten erscheint

von Dagmar Gaßdorf und Bertold Heizmann nach ihrer verdienstvollen Goethe-Monografie jetzt ihr Band über

Friedrich Schiller:

Facetten des Widerstands: „In tyrannos“

von Andreas Rumler

Seinen Namen kennt jedes Schulkind hierzulande. Zitate seiner Werke avancierten zu „Geflügelten Worten“ – obwohl die Wenigsten, schmücken sie sich mit diesen Wendungen, wollen sie Eindruck schinden, wohl genauer wissen, wer sie schrieb und in welchem Zusammenhang sie stehen. Mehr als 2.000 Straßen wurden in Deutschland nach dem Dichter benannt, über 20 Denkmäler sind ihm gewidmet und sogar 3 Schillertürme ragen in den Himmel seiner Heimat. In Dessau verglich man die Bedeutungen Bismarcks und Schillers, entschied sich dann nach gründlicher Überlegung, dem Politiker Bismarck seinen Turm abzusprechen und ihn neu zu benennen nach Schiller.

In seinem Geburtsort Marbach wurde 1903 das Schiller-Nationalmuseum eröffnet, knapp 2.500 Mitglieder zählt die Marbacher Schillergesellschaft von 1895, hinzu kommen die Mitglieder der Tochtervereine wie in Weimar-Jena und anderenorts. Die seit 1558 bestehende Jenaer Universität „Salana“ trägt seit 1934 seinen Namen. Und weil er den eidgenössischen Nationalmythos „Wilhelm Tell“ auf die Bühne brachte, schippert seit 1906 ein Schaufelraddampfer namens „Schiller“ über den Vierwaldstätter See der Schweiz.

Offenbar ist Schillers Name in aller Munde, nicht nur akustisch, sondern auch als Fisch oder in Gebäck-Form und wird im Schwäbischen gern als „Schiller-Wein“ oder Rotling genossen: gekeltert aus einem Gemisch weißer und roter Trauben, angeblich aber wegen seiner schillernden Farbe so genannt. Allein, um wen handelt es sich bei dem beliebten Namensgeber und warum ist er so bekannt? Und: Was hat dieser Klassiker uns heute noch zu sagen? Die oben genannten „Zahlen & Fakten“ (S. 8 – 11) listen Dagmar Gaßdorf und Bertold Heizmann auf in ihrem soeben nach der gemeinsamen Goethe-Biografie (vorgestellt im Newsletter 5/ 2020, S. 19 – 21) erschienenen Band „Schiller – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“. Was flapsig klingt, hat einen recht ernsthaften Anspruch. Beide sind dank zahlreicher Publikationen ausgewiesene Philologen und wollen das auf zahlreiche Denkmalssockel entrückte Klassiker-Freundespaar heutigen Lesern nahebringen und sie zur Lektüre ihrer Texte anregen.

Da in der modernen Medienwelt ein gutsortierter Bücherschrank nicht mehr überall vorausgesetzt werden kann, Lese-Gewohnheiten sich änderten, getweetete Kürzest-Texte in Mode gekommen sind und auch bei Politikern nicht als Anzeichen von Analphabetismus gelten, sondern sogar als Staatskunst gewertet werden, haben die beiden Autoren diese Form gewählt, um kulturelle Werte zu vermitteln. Leicht lesbar sollen diese Informations-Häppchen Interesse an vertiefter Auseinandersetzung mit Schiller wecken, im besten Fall: süchtig machen. In ihren 52 zumeist recht kurzen und üppig illustrierten Kapiteln (1 bis 4 Seiten lang) mischen sie kurze und prägnante Sachinformationen wie die oben aufgeführten Fakten oder allgemeine Erläuterungen über „Schiller und seine Zeit“ (S. 6 – 7) mit biografischen Kapiteln „Eliteschule für Prügelknaben“ (S. 17 – 17) oder „Beym Beischlaf gebraust“ (S. 26 – 27) und „Kein Mann zum Heiraten“ (S. 48 – 49) oder „Brüder im Geiste“ – über das freundschaftliche Arbeitsbündnis mit Goethe (S. 44 – 47).

Natürlich sind einzelne Abschnitte Teilen des Werks gewidmet wie „Die ‚Glocke‘: Was für ein Kitsch!“ (S. 52 – 53) oder „Shitstorm mit ‚Xenien‘“ (S. 59 – 61) – wobei die einzelnen Überschriften bereits belegen, dass Dagmar Gaßdorf und Bertold Heizmann ganz eindeutig Schiller durchaus mit Respekt und vor allem aber Sympathie begegnen, ihn sprachlich modisch verkaufen und mit Formulierungen präsentieren, die an ein unvoreingenommenes, jugendliches Publikum gerichtet sind, das vor Klassikern nicht gleich in Ehrfurcht erstarrt. Der Band soll informativ, leicht lesbar sein und verzichtet auf Fußnoten oder Anmerkungen sowie ein Literaturverzeichnis.

Schiller erscheint hier als ein aktuell relevanter, moderner Autor, der sich gegen die Unterdrückung des klerikal-feudalen Regimes seines Herzogs von „Gottes Gnaden“ und dessen Schreibverbot zu wehren weiß, indem er aus Schwaben flieht. Als warnendes Beispiel hat er die willkürliche Festungshaft des Kollegen Christian Friedrich Daniel Schubart vor Augen und die menschenverachtenden Verhältnisse seiner „Eliteschule“ selbst erduldet: „Horror in lieblicher Landschaft: die ‚Hohe Karlsschule‘ hinter dem Neuen Schloss in Ludwigsburg.“ Dort „kann es passieren, dass der Herzog plötzlich des Nachts im Schlafsaal steht. Das mittägliche Kommando zum Essen fassen, immer sechs Schüler aus einer Schüssel, gibt er höchstpersönlich – auf Französisch: Dinez, messieurs!“ (S. 17)

Warum er seine „Räuber“ unter das Motto „In tyrannos“ stellt, weiß er angesichts der Leibeigenschaft und des Verkaufs von Landeskindern als Soldaten sehr genau. Modern ist Schiller auch, wenn er sich Gedanken über die „Schaubühne als eine moralische Anstalt“ macht und reflektiert, was die Aufgaben der Kunst sind und wie sie wirken kann. Oder, wenn er über „Gedankenfreiheit“ räsoniert. Stolz war Schiller, Ehrenbürger des revolutionären Frankreich zu sein, verabscheute allerdings die Terrorherrschaft der Jakobiner, Danton hatte seine Einbürgerungs-Urkunde unterzeichnet. Aufgrund seiner politischen Standhaftigkeit hatten die Nazis ein gespaltenes Verhältnis zu ihm. Imponierte zunächst Wilhelm Tell als vermeintlich germanische Führerpersönlichkeit, so missfiel ihnen natürlich seine Haltung dem Tyrannen Gessler gegenüber. Deshalb wurde das Stück am 3. Juni 1941 auf Anweisung Hitlers zur Aufführung und für den Schulunterricht verboten.

Zeit seines kurzen Lebens war Schiller in „Geldnot“ und deshalb trotz eigener Skrupel versucht, „Kohle mit Krimis“ (S. 70) zu machen, wie Dagmar Gaßdorf und Bertold Heizmann salopp formulieren. Offenbar bewertete er einen Romancier nicht als ebenbürtig, sondern eher als „Halbbruder des Dichters“ (S. 70). So blieben Texte wie „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ oder „Der Geisterseher“ eher Ausnahmen in seinem Werk, die allerdings in ihrer psychologischen und sozialen Dimension über das Niveau reiner Unterhaltungsliteratur weit hinausgehen. Dennoch haderte Schiller wegen dieser Arbeiten mit sich: „Welcher Dämon hat mir den verfluchten Geisterseher eingegeben?“ fragte er 1788 brieflich seinen Freund Körner (S. 71), während der Roman als Fragment in mehreren Fortsetzungen zwischen 1787 und 1789 in der Zeitschrift Thalia erschien. Ob es wirklich Schiller war, der dabei „so ganz nebenbei die Tradition der später so beliebten Fortsetzungsromane“ begründete (S. 71), mag man bezweifeln, immerhin erschienen Wielands „Abderiten“ bereits 1774 –1780 in Fortsetzungen.

Details dieser Art bleiben bei einer holzschnittartigen und pointierten Annäherung an einen Dichter leicht auf der Strecke, allerdings darf man bei einem Gesamtumfang von 104 Seiten auch keine enzyklopädisch umfassende und breite Darstellung erwarten. Ihr Reiz und Wert liegen stattdessen eher darin, dass Dagmar Gaßdorf und Bertold Heizmann hier in vielen Facetten überzeugend belegen, warum es sich lohnt, einen scheinbar in Ehren ergrauten Klassiker wieder einmal zur Hand zu nehmen. Mit ihrer flotten Präsentation blasen sie – um im Bild zu bleiben – den Staub vom Goldschnitt edler Prachtausgaben und dokumentieren, dass es spannend sein kann, nachzuvollziehen, wie produktiv und kritisch Schiller die Missverhältnisse seiner Zeit attackierte. Und, dass er offenbar lange nach seinem Tod auch von späteren Despoten noch als Bedrohung wahrgenommen wurde, beweist das Wilhelm Tell-Verbot von 1941 – besser lassen sich Wert und Aktualität des unerschrockenen Widerstands „gegen Tyrannen“ nicht belegen.

Dagmar Gaßdorf & Bertold Heizmann:

Schiller.

Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten.

Essen, Klartext Verlag 2021

104 S.

ISBN: 978-3-8375-2327-0 Preis: 14,95 €

Ergiebiges Kompendium in handlicher Form

von Andreas Rumler

Zugegeben: Manchen ehrfurchtsvollen Goethe-Jünger und -Verehrer mag der etwas eigenartige Titel irritieren. Allein, wer andere Bücher von Bertold Heizmann kennt – darunter seine wissenschaftlich fundierten Arbeitsbücher, Lektüreschlüssel und Interpretationen für den Deutschunterricht oder seine Monografie über Kotzebue –, weiß, dass der Germanist und Publizist, Vorsitzende der Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft in Essen, ein ausgewiesener Literatur-Spezialist ist und sich seinen Gegenständen stets mit großer Hochachtung und philologischer Akribie zu nähern vermag. Auch Dagmar Gaßdorf ist promovierte Philologin und mit mehreren Büchern zu sprachwissenschaftlichen Themen hervorgetreten. Dies nur vorweg.

Ganz offenbar soll dieser Band mit seiner lockeren Sprache, seinen zahlreichen Illustrationen und seinem gefälligen Layout eine Zielgruppe ansprechen, die Lehrer und andere Akademiker leider immer schwieriger erreichen: Bürger, die sich für Literatur interessieren, aber durch digitale Angebote oft nicht mehr gewohnt sind, längere Texte in Ruhe zu lesen. Man könnte auch sagen, hier handelt es sich um einen PR-Text in Sachen deutscher Klassik, speziell für Goethe. Und dabei zielt Bertold Heizmann nicht nur auf Jugendliche, sondern auf Leser aller Altersstufen, die sich für Kultur und Literatur interessieren.

Erstaunlich im Fall Goethe ist ja, dass er zwar bei uns Schullektüre ist, nicht immer zur Begeisterung der Schüler, aber ansonsten in der Bevölkerung wenig gelesen wird. Anders als in Frankreich, Großbritannien, Italien, Russland oder Spanien, deren Klassiker der eigenen Bevölkerung wesentlich bekannter sind. Auch in globalem Maßstab dürfte Goethe vertrauter sein als hierzulande, etwa in China, Indien, Japan, Korea oder auf dem amerikanischen Kontinent. In Straelen erlebten wir einmal, wie eine Gruppe von etwa 50 Übersetzern aus den verschiedensten Ländern, uns ihre Übertragungen des „Osterspaziergangs“ vortrugen – mit leuchtenden Augen. An einer deutschen Universität oder Schule könnte man eine so begeisterte Rezitation wohl kaum erleben. Diesem Kulturverlust wollen Dagmar Gaßdorf und Bertold Heizmann mit ihrem Band entgegensteuern.

Aufgebaut ist der Band in 52 übersichtlichen Lesehäppchen von jeweils 1 – 4 Seiten, zumeist reich bebildert. Durchgehend spielen die beiden Autoren damit, sich Goethe mit Respekt, aber ohne übertriebene Ehrfurcht zu nähern. Sie bauen Distanz zum Klassiker ab, holen ihn gewissermaßen vom Denkmalssockel und stellen ihn mit Witz und subtiler Ironie vor, wie schon der Untertitel andeutet: „Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“. Damit bewegen sie sich auf einem schmalen Grat, von dem sie aber nie in Albernheiten abgleiten. Behutsam nehmen sie moderne Vokabeln auf, ganz im Sinn Goethes, war er ja auch Neuerungen gegenüber aufgeschlossen. So lautet eine Kapitelüberschrift „MeToo und ein dicker Hund“ (S. 38 – 39). Darin geht es um den „Theaterchef in Weimar“ und seine Leistungen sowie um die „jungen, hübschen Schauspielerinnen mit Talent und Ehrgeiz, die sich um seine Gunst bemühen.“ (S. 38) Und natürlich um Goethes Rücktritt von der Theaterleitung, nach dem Auftritt eines dressierten Pudels, durchgesetzt von Caroline Jagemann.

Das Inhaltsverzeichnis liest sich als überzeugende Kombination aus Chronologie, angereichert mit Hintergrundinformationen und Stichworten, die einzelne Aspekte thematisieren. Bevor Elternhaus und Kindheit vorgestellt werden: „Aus dem Hirschgraben“ (S. 10 – 13) erfährt man einiges über „Goethe und seine Zeit“ (S. 6 – 7) sowie „Zahlen und Fakten“ (S. 8 – 9) wie etwa die Tatsache, dass wir seinem Genie 2006 Gedichte verdanken, „darunter auch zahlreiche ‚Gelegenheitsgedichte‘“ (S. 8) oder die Tatsache, dass rund 7000 Mitglieder den Ortsvereinigungen der internationalen Goethe-Gesellschaft in Weimar angehören, zu denen rund 2500 Mitglieder der ausländischen Goethe-Gesellschaften fast überall in der Welt zu zählen sind. Allein in Deutschland gibt es 2215 Goethestraßen und außerdem Goethe-Alleen und -Plätze. Eine aparte und auch mutige Idee ist es, das Vorwort „Zum Geleit“ als Gedicht zu verfassen, datiert „Über allen Wipfeln, im August 2020“ – das den Vergleich mit Goethes Gelegenheitsgedichten nicht zu scheuen braucht (S. 5)

Nur eine Seite benötigen die Autoren, um den späten Arbeitsbund sowie das lange Zeit eher distanzierte Verhältnis von Goethe und Schiller in den verschiedenen Facetten – unter anderem ihrer sozialen Herkunft und literarischen Entwicklung – pointiert und stimmig darzustellen: „Brüder im Geiste“ seien sie, auf dem Denkmal vor dem Weimarer Nationaltheater habe der Bildhauer „Goethes tatsächliche Größe der gefühlten angepasst.“ (S. 25). Ausführlicher stellen sie Goethes Italienreise dar: „Kennst Du das Land …“ (S. 31 – 33). Goethe habe einen „Burnout“ erlebt, lernte dort die Kunst der Antike schätzen und andere deutsche Künstler kennen, etwa die „wie man heute wohl sagen würde, ‚Influencerin‘ Angelika Kauffmann“ (S. 33). Im Kapitel „Die Gretchenfrage“ (S. 35) geht es um Goethes Verhältnis zu den diversen Religionen. “Dem Katholizismus kann er schon wegen dessen starrer Dogmatik nichts abgewinnen: Der Mensch muss sich doch entfalten können! Auf seiner Reise nach Italien wird die Abneigung noch wachsen: Hier die Antike, sinnenfroh, dem Diesseits zugewandt, dort die katholische Religion, sinnenfeindlich auf das Jenseits gerichtet.“ (S. 35)

Dem weltweiten Echo, das Goethes Werk bis heute findet, widmen die Autoren gleich zwei Kapitel: „Lotte in Weimar? Nein, in Seoul!“ (S. 88 – 89). Denn dort steht, man glaubt es kaum, ein immerhin 555 Meter hoher Wolkenkratzer, zu der Zeit als dieser Band erschien „das fünfthöchste Gebäude der Welt“ (S. 88) und von seinem Bauherrn „Lotte World Tower“ benannt, weil er seit seiner Jugend von Goethes Roman begeistert war. Auch in der chinesischen Metropole Shanghai befindet sich eine verkleinerte Kopie des bekannten Denkmals aus Weimar. Und in den USA begegnet man gleich mehreren Kopien des von dem Dresdner Bildhauer Ernst Rietschel geschaffenen bronzenen Doppel-Bildnisses mit dem Lorbeerkranz. Auf weitere Denkmäler Goethes trifft man in vielen Städten der Welt in den unterschiedlichsten Ländern.

Ein Vorzug dieses handlichen, aber recht ergiebigen Kompendiums besteht darin, dass man es wie ein Lexikon benutzen kann, einzelne Artikel und Stichworte herauspicken, über die man sich gerade kundig machen möchte. Leicht liest man sich allerdings dabei fest, weil die interessante Aufmachung mit zahlreichen Illustrationen dazu verleitet, unwillkürlich weiter zu blättern. Bei Veranstaltungen der Ortsvereinigungen kommt häufiger die Frage auf, wie man sich über Werk und Autor kompakt informieren könne, ohne gleich eine der voluminöseren Biografien mit ihrem wissenschaftlichen Apparat durcharbeiten zu müssen. Mit dieser Übersicht liegt eine gut verdauliche und amüsant geschriebene Darstellung vor, auch ein ideales Weihnachtsgeschenk, nicht nur von Großeltern an die Nachgeborenen …

Dagmar Gaßdorf & Bertold Heizmann: Goethe für Klugscheißer. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten.

Essen, Klartext Verlag 2020

ISBN 978 – 3 – 8375 – 2315 – 7

104 Seiten, 14,95 €

°°°°°

Virtuelle Wanderung durch Ausstellung und Atelier –

– der Katalog „‚Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen‘ Uecker – Hafis – Goethe“ des Goethe-Museums Düsseldorf

von Andreas Rumler

Die Sonder-Ausstellung des Düsseldorfer Goethe-Museums im Schloss Jägerhof: „Uecker – Hafis – Goethe ‚Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen‘“ konnte wegen Corona nur von wenigen Betrachtern genossen werden. Ein Angebot, das Besuchern helfen konnte, durch intensive Auseinandersetzung vergleichend Welten kennenzulernen, die man sonst nicht unbedingt als einander ergänzende sehen würde. Das ist für alle Beteiligten und besonders die Interessenten dieser ungewöhnlichen Schau sehr bitter. Als Trostpflaster bibliophiler Art kann sich jetzt der opulent illustrierte Katalog bewähren, den das Goethe-Museum veröffentlicht hat: eine detaillierte Bilderschau zum Mitnehmen mit ausführlichen Einführungen und Erläuterungen zum Trialog dieser drei Künstler über Generationen und Kontinente.

Barbara Steingießer hat als Kuratorin einen ausgesprochen lesenswerten sowie reich bebilderten Katalog herausgegeben und nach dem Vorwort des Museums-Direktors Christof Wingertszahn in ihrem Essay das Verhältnis der drei Künstler untereinander erläutert, vor allem auch Günther Uecker porträtiert. Den besonderen Reiz dieser Auswahl macht aus, dass sie gängige Grenzen überwindet, bildende Kunst und Malerei, Lyrik und Philosophie zusammenführt und in ihrer Gesamtschau ungewohnte Perspektiven eröffnet. Günther Uecker hat sich, von der poetischen Kraft der Verse des Hafis und durch Goethe begeistert, der ebenfalls von dem Perser Anregungen aufnahm, auf ihn reagierte, zu farbenfrohen Werken ganz eigenen Charakters und Stil anregen lassen. Es handelt sich nicht um Illustrationen der literarischen Werke. Nun bieten Beide im Schloss Jägerhof Betrachtern und Lesern ihrer Arbeiten das Vergnügen, den eigenen Horizont angesichts dieser aufeinander bezogenen Schöpfungen erweitern zu können.

Als Dialog, mehr noch, als „Huldigung“ versteht Günther Uecker seine schöpferische Auseinandersetzung mit Hafis: „als aufrichtige Begegnung … mit aller Verehrung“ und: „Ich bekränze ihn ja nur.“ (S. 33) Eine respektvollere Zuneigung ist kaum denkbar. Seinen 42-teiligen Grafik-Zyklus „Huldigung an Hafez“ begreift Günther Uecker als „Wechselrede: ‚Gelesenes wird gestisch, wird zum Ausdruck im Zwiegespräch‘“. Ähnlich hatte Goethe sich 1814 Riemer gegenüber metaphorisch im Brief geäußert: „Hafis hat sich auch wieder gemeldet.“ (S. 33) Beide Künstler setzten sich mit der engen Verbundenheit von bildenden Künsten und Schrift auseinander: “Wie Uecker, der in Laos rätselhafte Schriftzeichen aus der Erinnerung niederschrieb, hat auch Goethe, als er sich mit Hafis befasste, versucht, arabische und persische Schriftzüge nachzumalen.“ (S. 39) Beiden gemeinsam ist die zutiefst humane Haltung: „Diese west-östliche Umarmung bereitet nicht nur Goethes Konzept einer ‚Weltliteratur‘ vor, die von wechselseitiger Kenntnisnahme geprägt ist. Sie umfasst auch das friedliche Neben- und Miteinander verschiedener Nationen und Religionen.“ (S. 42)